다이라노 시게모리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다이라노 시게모리는 1138년 다이라노 기요모리의 맏아들로 태어났으며, 호겐의 난과 헤이지의 난에 참전하여 무공을 세웠다. 그는 1160년대에 걸쳐 승진을 거듭하며 정치적 기반을 다졌으나, 아버지 기요모리와 고시라카와 법황 사이에서 갈등하며 고뇌했다. 시게모리는 엔랴쿠지와의 갈등, 시시가타니 사건 등 복잡한 정치적 상황 속에서 고뇌했고, 1179년 42세의 나이로 사망했다. 그는 뛰어난 무인이자 온화한 인품으로 평가받았으며, 《헤이케 이야기》에서 헤이시 일문의 양심적인 존재로 묘사된다. 시게모리의 죽음은 기요모리와 고시라카와 법황의 대립을 억제하던 마지막 브레이크가 사라졌음을 의미하며, 그의 영지는 몰수되고, 이후 지쇼 3년의 정변으로 고시라카와 법황 정권이 막을 내렸다. 그는 일본 삼충신으로 칭송받았으며, 소행성 (4376) 시게모리의 이름으로도 남아있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1179년 사망 - 힐데가르트 폰 빙엔

힐데가르트 폰 빙엔은 1098년경 태어난 신성 로마 제국의 베네딕토회 수녀이자, 신비주의자, 작가, 작곡가, 철학자, 의학자로서 환시를 바탕으로 다양한 저술과 음악 작품을 남겼으며, 자연과 인간의 조화를 강조하는 의학 사상으로 현대에도 영향을 주고 2012년 교회 학자로 지명되었다. - 1179년 사망 - 정중부

정중부는 고려 시대 무신으로, 이의방 등과 무신정변을 일으켜 무신정권 시대를 열었으나 부패와 사치로 민심을 잃고 경대승의 쿠데타로 처형된 인물이다. - 일본의 인물신 (헤이시) - 다이라노 기요모리

헤이안 시대 후기 무장이자 정치가인 다이라노 기요모리는 호겐의 난과 헤이지의 난 승리로 권력을 획득하고 무사 최초로 다이조다이진에 올랐으나, 권력 남용과 독재로 겐페이 전쟁을 초래하여 몰락, 그의 생애는 무사 사회 발전 기여와 폭력 및 독재라는 상반된 평가를 받는다. - 일본의 인물신 (헤이시) - 다이라노 마사카도

다이라노 마사카도는 10세기 중반 간토 지방에서 반란을 일으켜 한때 간토 전역을 장악하고 '신황'을 자칭하며 새로운 국가 건설을 시도했으나, 조정의 토벌군에 의해 진압된 인물로, 민간에서는 영웅 또는 원령으로 숭배받으며 다양한 전설이 전해진다. - 이세 헤이시 - 다이라노 무네모리

다이라노 무네모리는 헤이안 시대 말기 다이라노 기요모리의 아들이자 헤이케 정권의 수장으로, 기요모리 사후 헤이시 일문을 이끌었으나 미나모토노 요리토모에게 패배하여 몰락, 단노우라 전투 후 처형되었으며, 무능하고 우유부단한 성격으로 헤이케 멸망의 원인으로 평가받는다. - 이세 헤이시 - 로노온카타

로노온카타는 타이라노 키요모리의 첩인 토키와고젠에게서 태어난 '천하제일의 미녀'로 칭송받던 인물로, 후지와라노 카네마사의 첩이 되어 와곤 연주와 서예에 능통했으나, 헤이케 멸망 후 겐지의 포로가 되었고 역사적 존재 여부에 논란이 있다.

| 다이라노 시게모리 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 다이라노 시게모리 (平重盛) |

| 이명 | 고마쓰나이후 (小松内府) 고마쓰도노 (小松殿) 도롱다이진 (灯籠大臣) |

| 생몰 | 보엔 4년 (1138년) - 지쇼 3년 7월 29일 (1179년 9월 2일) |

| 향년 | 42세 |

| 계명 | 浄蓮 (조렌) |

| 묘소 | 이바라키현 히가시이바라키군 고마쓰사 등 |

| 관위 | 정2위, 내대신 |

| 주군 | 도바 천황 고시라카와 천황 니조 천황 로쿠조 천황 다카쿠라 천황 고시라카와 상황 |

| 씨족 | 간무 헤이시 다이라노 고레히라 류 반도 헤이시 (이세 헤이시) |

| 가족 관계 | |

| 부 | 다이라노 기요모리 |

| 모 | 다카시나노 모토아키라의 딸 |

| 형제 | 시게모리 다이라노 모토모리 다이라노 무네모리 다이라노 도모모리 다이라노 도쿠코 다이라노 모리코 다이라노 시게히라 다이라노 칸시 다이라노 도모노리 다이라노 기요후사 御子姫君 (미코히메기미) 기타 |

| 정실 | 후지와라노 쓰네코 |

| 측실 | 후지와라노 지카모리의 딸 坊門殿 (보몬도노, 다이라노 도키노부의 딸) 기타 |

| 자녀 | 다이라노 고레모리 다이라노 스케모리 다이라노 기요쓰네 다이라노 아리모리 다이라노 모로모리 다이라노 다다후사 다이라노 무네자네 다이라노 시게자네 다이라노 유키자네 重遍 (주헨) 세이운 |

| 양녀 | 다이라노 이에모리의 딸 (하라다 다네나오의 부인) |

2. 생애

다이라노 기요모리의 맏아들로 1138년에 태어났다. 어머니는 다카시나노 모토아키(高階基章)의 딸이다. 1156년 호겐의 난에 아버지 기요모리를 따라 참전하여 미나모토노 다메토모와 싸웠으며, 1159년 헤이지의 난에서는 미나모토노 요시토모의 맏아들 미나모토노 요시히라와 격전을 벌이는 등 군사적 활약을 펼쳤다.[1]

1161년 고시라카와 상황과 다이라노 시게코 사이에서 태어난 황자(다카쿠라 천황)를 황태자로 삼으려는 음모가 발각되었을 때, 아버지 기요모리가 니조 천황을 지원하여 신임을 얻게 되면서 시게모리도 빠른 승진을 거듭하였다. 1164년에는 렌카오인(지금의 산주산겐도) 조영의 공을 아버지로부터 받아 정3위에 서임되었다.

1167년 곤노다이나곤(権大納言)에 올라 칼을 소지하고 궁중에 출입하는 것이 허락되었으며, 도산도, 도카이도, 산요도, 난카이도 등지의 도적 토벌 선지를 받아 국가적인 군사·경찰권을 위임받았다.[11] 또한 단고국과 에치젠국을 영지로 받아 경제적으로도 가문 내에서 우위를 점했다.[3]

그러나 다이라노 기요모리와 고시라카와 법황 사이의 권력 갈등 속에서, 시게모리는 "충(忠)을 다하려 하면 효(孝)를 다할 수 없고, 효를 다하려 하면 충을 다할 수 없다"라며 고뇌했다.[1] 1170년 전하 승합 사건을 일으켜 섭정 마츠도노 모토후사의 종자들에게 보복하며 물의를 빚기도 했다.[5][6]

1179년 2월, 안토쿠 천황의 백일 잔치에 참석했지만, 이후 병으로 눕게 되었다. 구마노 신사에 참배하여 후세의 일을 빌었으나,[7] 병세가 악화되어 5월 25일 출가하여 법명 조렌(浄蓮)을 받았다. 고시라카와 법황이 문병을 오기도 했으나, 결국 7월 29일 42세로 사망한다.[7] 사인은 위궤양, 등에 생긴 종양, 각기병 등의 설이 있다.

2. 1. 초기 생애 및 군사적 활약

호엔 4년(1138년), 기요모리의 맏아들로 태어났다. 어머니는 우콘노쇼칸(右近將監) 다카시나노 모토아키(高階基章)의 딸이다. 규안 6년(1150년) 12월에 도바 법황의 구란도로 임명되었고, 다음해 정월에 종5위하가 되었다.호겐 원년(1156년)에 발발한 호겐의 난에 아버지 기요모리를 따라 참전했다. 《병범기》에는 '나카쓰카사쇼(中務少輔) 시게모리'로 기록되어 있다. 상황측의 무사로서 '강궁(强弓)'이라 불리던 미나모토노 다메토모(源爲朝)와의 전투에서 큰 피해를 입고, 형세가 불리하다고 판단한 기요모리가 퇴각을 지시했을 때, 시게모리는 아버지가 말리는 것도 듣지 않고 다메토모와 싸우기 위해 출진하려고 하는 등 혈기왕성한 모습을 보였다.[1] 호겐의 난은 기요모리가 속한 천황 측의 승리로 끝났고, 호겐 2년(1157년) 정월, 시게모리는 그 공적으로 종5위상으로 승진했다. 같은 해 10월 22일에는 대내리(大內裏)](황궁)의 인수전(仁壽殿)을 조영하는데 공을 세운 아버지 기요모리를 대신해 정5위하가 되었다. 그의 나이 19세 때의 일이었다. 호겐 3년(1158년) 8월, 기요모리의 부임지는 아키(安芸)에서 도토미(遠江)로 옮겨졌는데, 기요모리 자신이 이미 다자이노다이니(大宰大貳)을 맡고 있었던 관계로 대신 시게모리가 도토미노카미(遠江守)를 맡게 되었다.

헤이지 원년(1159년) 12월 9일에 헤이지의 난이 발발하였을 때, 기요모리는 구마노(熊野) 참배를 위해 기이(紀伊)에 있었다. 《헤이지 이야기》에서는 시게모리가 동요하는 부친 기요모리를 격려했다고 하나, 《구칸쇼》에 따르면 기요모리와 함께 있던 것은 아우 모토모리(基盛)(시게모리의 친동생)와 무네모리(宗盛) 형제 그리고 15인의 무사들 뿐으로 시게모리는 동행하지 않았다고 한다. 교토에 돌아온 기요모리는 니조 천황을 황궁에서 로쿠하라(六波羅)로 탈출시키고, 난을 일으킨 후지와라노 노부요리(藤原信賴)와 미나모토노 요시토모(源義朝)를 토벌하라는 선지를 받았다. 이때 시게모리는 숙부 요리모리(賴盛)와 함께 출진하였다. 이 전투에서 시게모리는 "연호는 (平治), 도읍은 (平安), 우리는 (平氏), 셋 다 똑같이 '헤이(平)'이니 적은 틀림없이 평정(平定)될 것이다!"라 외치며 아군의 사기를 고무시켰다. 《헤이지 이야기》에는 시게모리가 황궁의 자신전(紫宸殿) 정원에 있는 귤나무와 벚나무 사이에서 요시토모의 맏아들인 요시히라(義平)와 격전을 벌였고, 호리카와(堀河)의 싸움에서는 타고 있던 말이 화살을 맞자 그 즉시 목재더미 위에 서서 새로운 말로 갈아 타는 등 마치 사자처럼 분전했다고 읊고 있는데, 《구칸쇼》에는 요시토모는 즉시 고쇼에서 나와서 로쿠하라에 이르렀다고 하므로, 실제 고쇼에서 전투가 벌어졌는지 어떤지는 확실하지 않고 다만 이야기를 위한 창작일 가능성도 제기되고 있다.

이 전투에서 후지와라노 나리치카(藤原成親)는 노부요리에게 가담하고서도 목숨을 건졌는데, 나리치카의 동생 쓰네코(經子)가 시게모리의 아내였던 관계로 그의 탄원에 의한 것이었다고 추정된다. 난이 끝난 뒤에 시게모리는 훈공에 대한 상으로 이요노카미(伊予守)에 임명되었다. 이듬해에 곧 종4위하에 사바노카미(左馬頭)도 겸임하게 된다.[1]

2. 2. 순조로운 승진과 정치적 기반 강화

오호(應保) 원년(1161년) 9월, 고시라카와 상황과 다이라노 시게코(平滋子) 사이에서 태어난 황자(노리히토憲仁 친왕)를 황태자로 삼으려는 음모가 발각되었다. 이 사건에서 다이라노 도키타다(平時忠)・다이라노 노리모리(平敎盛)·후지와라노 나리치카(藤原成親) 등이 니조 천황에 의해 해관(解官)되었지만, 기요모리(清盛)는 이들에게 동조하지 않고 니조 천황을 지원했으므로 천황에게 확고한 신임을 받게 된다. 이에 따라 시게모리도 눈부신 승진을 거듭하여, 오호 2년(1162년) 정월에 정사위하(正四位下), 10월에 우효에노카미(右兵衛督), 다음 해 정월에는 26세의 젊은 나이로 종삼위(從三位)에 서임되어 공경(公卿)이 되었다. 기요모리는 니조 천황의 친정(親政)을 지원하는 한편 법황(法皇)에 대해서도 렌카오인(蓮華王院, 지금의 교토 산주산겐도三十三間堂)을 지어주는 등의 배려를 게을리하지 않았다. 기요모리는 렌카오인 조영에 대해서도 그 공을 아들 시게모리에게 돌려, 조칸(長寛) 2년(1164년) 2월, 시게모리는 정삼위(正三位)로 서임되었다. 그 해 9월, 기요모리는 일문(一門)의 번영을 기원하고자 일문 사람들과 함께 직접 사경(寫經)한 불경 33권을 이쓰쿠시마 신사(厳島神社)에 기부한다(헤이케노쿄(平家納經)).조칸 3년(1165년) 4월에 니조 천황이 병으로 쓰러졌다. 중태에 빠진 니조 천황은 기요모리를 산기(參議)로 삼고, 6월에는 황자 노부히토(順仁)에게 양위하고(로쿠조六條 천황) 인쵸(院廳)을 개설하여 그를 시쓰시벳토(執事別當)에 임명하는 등 최후까지 친정에 대한 집념을 보였지만 다음 달인 7월에 붕어한다. 새로 즉위한 천황을 다이라 집안과 후지와라 셋칸케(攝関家)가 보좌하는 체제가 성립하자 시게모리는 에이만(永万) 2년(1166년) 4월에 사효에노카미(左兵衛督)가 되었다. 하지만 천황이 어렸던 탓에 몹시 불안했던 정국은 시게모리가 곤노추나곤(権中納言)・우에몬노카미(右衛門督)가 된 7월, 셋쇼(攝政)였던 고노에 모토자네(近衞基實, 후지와라노 모토자네)가 사망하면서 와해되기에 이른다.

2. 3. 기요모리와 고시라카와 법황 사이의 갈등과 시게모리의 고뇌

다이라노 기요모리와 고시라카와 법황 사이의 권력 갈등 속에서, 시게모리는 1166년 닌안 원년에 노리히토 친왕(훗날의 다카쿠라 천황)의 입태자 실현에 기여하며 정치적 입지를 다졌다. 그는 태자의 유모로 발탁된 자신의 부인과 후지와라노 쿠니츠나의 딸을 통해 태자의 메노토(乳父)가 되었고, 1167년 닌안 2년에는 곤노다이나곤(権大納言)에 올라 칼을 소지하고 궁중에 출입하는 것이 허락되었다.[11] 또한 도산도, 도카이도, 산요도, 난카이도 등지의 도적 토벌 선지를 받아 국가적인 군사·경찰권을 위임받으며, 단고국과 에치젠국을 영지로 받아 경제적으로도 가문 내에서 우위를 점했다.[3]그러나 시게모리는 건강 문제로 자주 공식 석상에 불참했고,[12] 1168년 닌안 3년에 아버지 기요모리가 출가하면서 정세가 불안해지자 고시라카와 법황은 태자를 즉위시켜(다카쿠라 천황) 체제 안정을 꾀했다. 시게모리는 곤노다이나곤을 사임하고, 출가한 기요모리 대신 로쿠하라에서 가문을 통솔하게 되었다.

1169년 가오 원년, 엔랴쿠지 승려들이 시게모리의 처남 후지와라노 나리치카의 유배를 요구하며 일으킨 가오의 강소에서, 시게모리는 관병 300기를 이끌고 대기했지만, 고시라카와 상황의 출동 명령을 세 번이나 거부하며 신중한 태도를 보였다. 결국 고시라카와 상황은 나리치카의 유배를 인정했으나, 곧 반격하여 나리치카를 게비이시벳토(検非違使別當)에 임명하고, 도키타다를 해임하여 유배 보냈다.

시게모리는 아버지 기요모리와 고시라카와 법황 사이에서 "충(忠)을 다하려 하면 효(孝)를 다할 수 없고, 효를 다하려 하면 충을 다할 수 없다"라며 고뇌했다는 말이 널리 알려져 있다.[1]

1170년 가오 2년, 시게모리는 전하 승합 사건을 일으켜 섭정 마츠도노 모토후사의 종자들에게 보복하며 물의를 빚었다. 이 사건으로 천황의 원복이 연기되고, 시게모리는 천황의 유부로서 비판을 받았다.[5][6] 이후 시게모리는 다시 곤노다이나곤을 사임하고, 1171년 정월 천황 원복 의식에도 불참했다.

2. 4. 안겐의 강소와 시시가타니 사건

1170년 10월 21일, 천황의 관례를 위해 입궐하던 마쓰도노 모토후사(후지와라노 모토후사)의 행차를 다이라노 시게모리의 무사들이 습격하여 모토후사의 관모를 빼앗고 상투를 자르는 등의 난동을 부렸다. 이 사건으로 천황의 관례마저 지연되었다. 시게모리는 천황의 메노토였기에 이러한 행위는 용납될 수 없었다. 승려 지엔도 이 사건에 대해 곤혹스러워했다. 이 사건 때문인지 그해 12월 시게모리는 곤노다이나곤을 사임한다. 다음 해(1171년) 정월 3일 치러진 천황의 관례 의식에도 시게모리는 결석하였다. 이 의식은 겐슌몬인 시게코의 형제 다이라노 지카무네와 주나곤으로 승진해 있던 시게모리의 이복형제 다이라노 무네모리가 진행했다. 무네모리의 등장은 시게모리의 후계자로서의 지위를 위협했다.[8]1171년 4월, 엔랴쿠지는 가가노카미 후지와라노 모로타카의 유배를 요구하며 강소를 일으켰다. 엔랴쿠지 관할하에 있던 절과 모로타카의 현지 대리인 사이의 분쟁이 중앙까지 번져 법황 정권과 엔랴쿠지의 정면충돌로 비화되었다. 이때 시게모리는 관병을 이끌고 간다이리를 경호하며 승려들과 대치했지만, 가신이 쏜 화살이 신위를 모신 가마에 맞는 불상사를 일으켰다. 다카쿠라 천황은 호주지덴으로 피난하고 고시라카와 법황은 승려들을 실력으로 해산시키려 했다. 그러나 교토가 전장이 될 가능성에 반대하는 목소리가 컸고, 헤이시 일문도 엔랴쿠지와의 충돌에 소극적인 태도를 보여 법황도 단념하고, 승도의 요구를 받아들여 모로타카를 유배하고 시게모리의 가신을 투옥하였다.[8]

그 뒤, "다로쇼보"라 불리는 대화재로 다이교쿠덴과 간파쿠 이하 구교 13인의 저택이 소실되었다. 그 중에는 시게모리의 저택도 포함되어 있었다. 1171년 5월, 고시라카와 법황은 엔랴쿠지에 보복을 결의하여 엔랴쿠지의 주지 메이운을 해임하고 영지를 몰수하여 이즈국으로 유배를 명하였다. 시게모리는 "기요모리의 지시 없이는 움직일 수 없다"고 회답했고, 법황은 기요모리를 후쿠하라에서 불러냈다. 기요모리도 출병에는 소극적이었지만 법황의 강경한 자세에 어쩔 수 없이 출병을 승낙하였다.[8]

1171년 6월 1일, 다다 유키쓰나가 헤이시 타도의 음모를 밀고하면서 상황이 급변한다. 이 사건에는 시게모리의 처형 후지와라노 나리치카도 관여하고 있어, 시게모리는 붙잡혀 온 나리치카에게 "목숨만은 구해드리겠습니다"라며 격려하였다고 한다. 기요모리는 격노하여 나리치카는 빗추에 유배하고 관계자도 일망타진되었다(시시가타니 사건). 시게모리는 사코노에다이쇼를 사임하는 것으로 기요모리에 대한 항의 자세를 보이면서, 유배된 나리치카에게 몰래 옷을 보내는 등 필사적으로 노력했지만, 1171년 7월에 나리치카는 살해당한다.[8]

시게모리는 나리치카의 딸을 적자 다이라노 고레모리의 처로 맞이하는 등 나리치카와 친밀한 관계를 유지했는데, 시게모리는 그를 고시라카와 법황에 대한 교섭 창구 내지 중개역으로 중시하여 법황에게 헤이시의 요구 사항을 전해주는 역할을 기대하고 있었다. 그 나리치카가 헤이시 타도의 주모자였다는 것은 시게모리에게는 정치적으로 큰 타격이었으며, 일문 내에서 지위도 실추되었다.[8]

2. 5. 죽음

지쇼 3년(1179년) 2월, 시게모리는 동궁(안토쿠 천황)의 백일 잔치에 참석했지만, 이후 병으로 집에 틀어박히게 되었다. 3월에는 구마노 신사에 참배하여 후세의 일을 빌었다고 한다.[7] 병세가 악화되자 5월 25일에 출가하여 법명 조렌(浄蓮)을 받았다. 6월 21일에는 고시라카와 법황이 로쿠조하라의 고마쓰도노를 방문하여 시게모리를 문병하였다.이 즈음 기요모리의 딸 모리코가 사망하였으나, 법황은 모리코의 상속 재산인 셋켄케 영지를 자신의 관리하에 두고 헤이시에 대한 압력의 강도를 높였다. 결국 7월 29일, 시게모리는 42세로 사망한다.[7] 사인에 대해서는 위궤양, 등에 생긴 종양, 각기병 등의 설이 있다.

10월, 닌안 원년(1166년) 이래 시게모리의 영지였던 에치젠이 고시라카와 법황에 의해 몰수되었다. 이듬해, 기요모리와 고시라카와 법황의 관계는 완전히 파탄나고, 지쇼 3년의 정변에 의해 고시라카와 법황 정권은 막을 내린다.

3. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 출생-사망 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 아버지 | 다이라노 기요모리 | 1118년 - 1181년 | |

| 어머니 | 다카시나 모토아키의 딸 | ||

| 정실 | 후지와라 노 쓰네코 | 후지와라 이에나리의 넷째 딸 | |

| 측실 | 쇼후노 죠지 | 후지와라 지카모리의 딸 | |

| 측실 | 보몬도노 | 다이라노 도키노부의 딸 | |

| 장남 | 다이라노 고레모리 | 1159년 - 1184년? | |

| 차남 | 다이라노 스케모리 | 1161년 - 1185년 | |

| 3남 | 다이라노 기요쓰네 | 1163년 - 1183년 | |

| 4남 | 다이라노 아리모리 | 1164년 - 1185년 | |

| 5남 | 다이라노 모로모리 | 1167년? - 1184년 | |

| 6남 | 다이라노 다다후사 | ? - 1186년 | |

| 7남 | 다이라노 무네자네 | 1168년 - ? | 후지와라 쓰네무네의 양자 |

| 아들 | 다이라노 시게자네 | ||

| 아들 | 다이라노 유키자네 | ||

| 아들 | 시게헨 | ||

| 아들 | 세이운 | ||

| 양녀 | 하라다 다네나오의 부인 | 다이라노 이에모리의 딸 | |

| 양녀 | 다이라노 도쿠코 | 1155년 - 1214년 | 다이라노 기요모리의 딸 |

4. 평가 및 영향

나카야마 다다치카는 『산괴기』에서 "이와 같은 때에, 반드시 사자를 보내어 특별히 좋은 마음을 쓰신다"라고 평했고, 지엔은 『구관초』에서 "매우 마음이 아름답다"라고 평했다. 요시다 쓰네후사는 『백련초』에서 "무용은 당대에 뛰어나지만, 마음 씀씀이가 매우 온화하다"라고 평하는[9] 등 시게모리에 대한 동시대인의 평가는 호의적인 것이 많다. 이러한 평가들은 시게모리가 뛰어난 무인이면서도 온화하고 인정 많으며, 배려심 깊은 인물이었음을 보여준다. 나카야마 타다치카가 보낸 문병 사자에게 "오랫동안의 소원, 무사히 이루어졌습니다. 기쁨이 극에 달합니다"라고 답례한 것에서도 그의 인품을 엿볼 수 있다. 고시라카와 상황이 시게모리에게 두터운 신임을 보낸 것, 그리고 『헤이케 이야기』에서 헤이시 일문의 양심적인 존재로 묘사된 것도 이러한 인품이 후세에 전해졌기 때문으로 보인다.

그러나 시게모리는 아버지 다이라노 기요모리와 고시라카와 법황 사이에서 헤이시의 동량이었음에도 전권을 장악하지 못했다. 자신의 의사를 묻어 두고 조정 역할에 머물 수밖에 없었던 입장이 그의 온후한 성격을 형성했다고 여겨진다. 즉, 그의 성격은 선천적인 것이 아니라 노력과 자기 억제에 의한 후천적인 것이었다. 호겐의 난과 헤이지의 난에서 보여준 용맹한 모습은 감춰져 있었으나, 덴카 조고 사건을 보면 격한 감정을 마음속 깊이 숨겨두고 있었음을 알 수 있다. 에도 시대 후기에 라이 산요가 저술한 국사서 『일본외사』에 따르면 시게모리는 "충성을 다하려 하면 효도를 다할 수 없고, 효도를 다하려 하면 충성을 다할 수 없다"라고 중얼거렸다고 한다. 『구관초』에서도 시게모리는 "빨리 죽고 싶다"라고, 사는 것에 대한 희망을 잃은 말을 남겼다고 기록되어 있어, 그 무력함에 탄식하는 모습이 엿보인다.

시게모리의 어머니는 신분이 낮았기 때문에, 외척의 존재감이 크고 모계 사회적인 색채가 강한 헤이안 시대 사회에서 그는 지지해 줄 유력한 친족을 갖지 못했다. 게다가 동복 동생인 모리모리가 일찍 사망한 것도, 시게모리가 삶의 희망을 잃을 정도로 고립감을 심화시키는 요인이 되었다고 생각된다. 이복 여동생인 도쿠코를 양녀로 하여 다카쿠라 천황의 중궁으로 삼았지만, 실제로 외척으로서 존중받은 것은 도쿠코의 동복 형제인 무네모리, 도모모리, 시게히라 등이었고, 시게모리의 헤이시의 동량으로서의 지위는 이른 단계부터 위태로워졌다고 보아 무방하다.

시게모리 사후에 헤이시의 동량이 된 것은 이복 동생인 무네모리였으며, 적자인 고레모리는 후지카와 전투에서 대패한 책임을 기요모리에게 물어 입경이 금지되었고, 공경으로의 승진은 무네모리의 장남인 기요무네보다 늦어지는 등 냉대를 받았다. 또한 고마쓰가(小松家) 자체도 자식인 고레모리, 스케모리, 기요쓰네는 각각 어머니가 달랐던 것에서 적자 다툼의 영향을 끌고 있어 헤이케의 동량이 되지 못했다는 점도 있었을 것이다. 참고로 시게모리 사후에 고마쓰가를 상속하여 고시라카와 상황과 헤이케의 중재를 했던 것은 『황대력』이나 『구관초』 등에 따르면 차남인 스케모리였다.

시게모리의 죽음은 기요모리와 고시라카와 법황의 대립을 억제하던 마지막 브레이크가 사라졌음을 의미했다. 또한 시게모리의 군사력을 지탱했던 이세 헤이시의 가신 다이라노 사다요시와 이토 다다키요도 시게모리 측으로 간주되어 이후 그 발언력은 저하되었고, 각각 규슈·동국으로 좋게 파견(즉 사실상의 좌천)되고 만다. 시게모리를 통해 헤이시 정권과 통했던 동국 무사들의 동요도 격심해, 헤이시 정권은 그 군사 기구의 근본적인 재구성을 강요받았지만, 그것을 할 틈도 없이 미나모토노 요리토모의 거병을 맞이하게 된다[4]。

존왕 사상이 퍼진 에도 시대 후기에, 시게모리는 고시라카와 법황을 비호하고 아버지 기요모리를 간언했으며, 그 때문에 생명을 갉아먹었다는 전승으로부터, 마리코지 후지후사, 구스노키 마사시게와 함께 "일본 삼충신"으로 높이 평가받게 되었다.

소행성(4376) 시게모리는 다이라노 시게모리에 연유하여 명명되었다[10]。

5. 대중문화 속의 시게모리

다이라노 시게모리는 중세 일본의 전통 고전 중 하나인 헤이케 이야기에 등장한다.

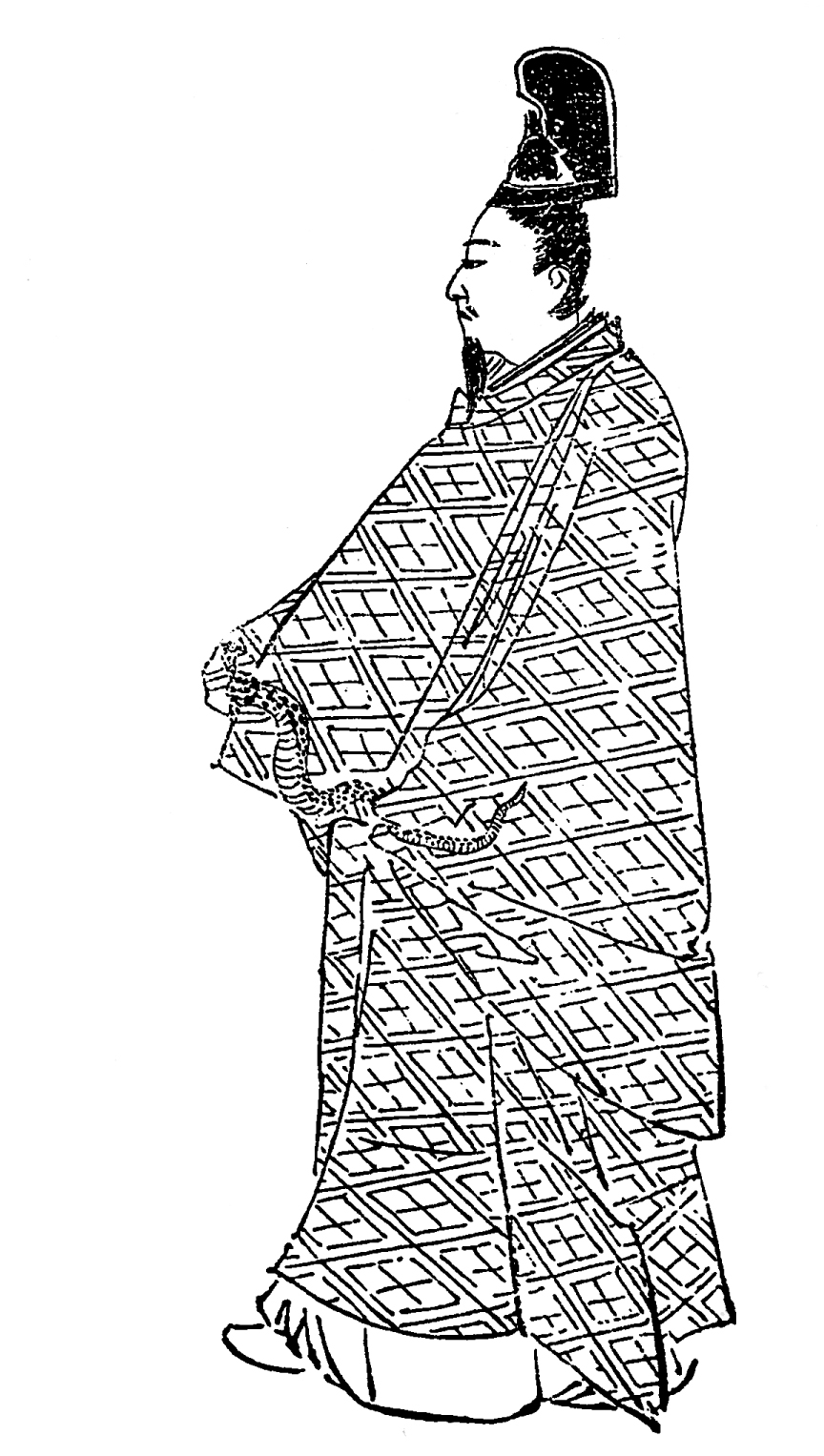

확실한 작품으로는 『천자섭관어영』 대신 권에 있는 초상화가 알려져 있다. 이 외에 교토 진호지가 소장하고 있는 국보 진호지 삼상 속에 시게모리상으로 전해지는 초상화가 있지만, 아시카가 다카우지의 초상화라는 설이 유력해지고 있다.[1]

; 텔레비전 드라마

- 신·헤이케 이야기 (1972년) - 하라다 다이지로

- 타이라노 키요모리 (1992년) - 와타베 아츠로

- 요시츠네 (2005년) - 카츠무라 마사노부

- 타이라노 키요모리 (2012년) - 쿠보타 마사타카 (소년기: 히라오카 타쿠마 / 유년기: 마루야마 아유무 / 2세: 카메자키 겐타)

; 텔레비전 애니메이션

- 헤이케 이야기 (2022년) - 사쿠라이 타카히로

참조

[1]

웹사이트

忠ならんと欲すれば孝ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず

https://kotowaza.jit[...]

kotowaza.jiten

2024-03-01

[2]

문서

[3]

서적

兵範記

[4]

논문

平重盛論

思文閣出版

2009

[5]

서적

愚管抄

[6]

문서

[7]

서적

建春門院中納言日記

[8]

서적

愚管抄

[9]

문서

[10]

웹사이트

(4376) Shigemori = 1972 TK8 = 1975 RD2 = 1980 AK = 1982 UV5 = 1987 FA

https://minorplanetc[...]

MPC

2021-10-07

[11]

문서

[12]

문서

[13]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com